視覚系とカラー認識-1

NEXT【視覚系とカラー認識-2】

視覚系とカラー認識-1

人間が色光を認識出来るのは、眼球内の網膜上に光を感知する視細胞が配置されているからです。

視細胞が光情報を感知し、それを電気信号として脳に伝えます。脳は単にその視覚情報だけでなく、過去の記憶や他の情報も勘案して「映像」を形づくります。

「物を見る」とは、こう言う複雑で総合的なシステムだと言えます。 脳はこの複雑な処理を瞬時に、連続的に行っている訳です。しかしこのサイトでは「目玉」の周辺に限って述べています。 「物を見る」つまり視力一般については、「視力、見えることの常識非常識」で触れておきました。 若干ダブル部分がありますが、ここでは特にカラーの識別に関連する機構について考えて見ます。

なお、カラー一般、カラーと眼の関係等についての詳細は、こちら

人間の眼がカラーを認識する機構は「加法混色」です。

視細胞の分布

杆体と錐体

前頁でも述べたように人間の視細胞には、杆体細胞、錐体細胞の二種類が有ります。

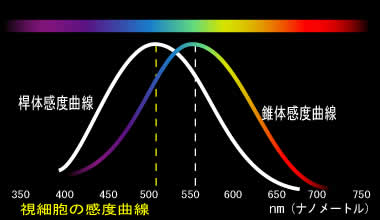

点線は杆体の感度曲線です。ピークは510nm。

実線は錐体です。錐体は三種類あります。

-

S錐体、又は青錐体(B錐体)

短波長域、400-500nmに感受性を示し、ピークは約430nm。 -

M錐体、又は緑錐体(G錐体)

中波長域、500-600nmに感受性を示し、ピークは約530nm。 -

L錐体、又は赤錐体(R錐体)

長波長域、550-650nmに感受性を示し、ピークは約560nm。

赤錐体のピークは必ずしもRed域では有りません、どちらかと言うと、黄緑から黄色域です。

※ 可視光線波長域の根拠

日常的に「光」と言った場合、それは可視光線を指し、電波からガンマ線に至る幅広い電磁波の、ホンの僅かな波長領域に過ぎません。

ではなぜ人間は、幅広い電磁波の波長域の中で、上記波長域にのみ感度を示し、「可視光線」となっているのでしょうか。

-

太陽光線の波長分布

地上における日中の太陽光線の中で、もっとも強い波長領域がこの、760-380ナノメータ近辺です。

人間を含む殆ど全ての生物が、種によって多少のぶれは有るにしても、この領域の電磁波に感度を示し、太陽光線のエネルギーを最大限に利用することに特化する形で進化してきたからでしょう。 -

分解能

もうひとつの理由として分解能の問題が有ります。

実は「波長」の長さはものを見分ける「分解能」と直接関係して来ます。その波長よりも小さいものは見分けることが出来ないのです。

光学顕微鏡では、可視光線の波長の制約で、どうしても1000倍程度にしか倍率を上げられず、それより小さいサンプルはさらに波長の短い電子顕微鏡を使うしかないのもそう言う理由です。

人間を含む全ての動物は、自分の体の大きさを基準にして、餌や敵を識別できる程度の波長域の電磁波に感度を示すよう、長い進化の過程で淘汰圧(進化圧)が掛かって来たのでしょう。

杆体

杆体は、光に対する感度が極めて高く、光子1個にも感応するそうです。

スペクトルの全領域に感受性を示す為、暗いところでも一定の視力を発揮します。逆に 昼間などの明るい環境下では、桿体は大量の光で飽和状態になり、機能していません。

桿体の視力は悪く、対象の精細な識別は、次に述べる錐体に専ら委ねられています。

又、杆体は、およそ520nmの波長にピークを持つ一種類しか有りません。その為波長の違いによるカラーの識別が出来ず、光の強度、つまり明暗の違いだけを識別します。

錐体

錐体は杆体と比較して、光に対する感度が低く、光の少ない夜間などでは機能しません。 「視力」の大半は錐体が担っており、特に錐体が密度高く集中している黄班部中心窩に於いて最高となり、中心窩から外れるに伴い急激に視力は落ちます。

前ページ、中心視力と中心外(周辺)視力参照

錐体は波長ごとに感度の違う3種類があり、波長の違い、つまり色の違いを識別することが出来ます。

しかし錐体機能を活性化させるには、多くの光を必要とし 暗いところでは機能を発揮しません。 つまり、人間は暗いところではカラーを認識出来ません。

加法混色

人間が見ているカラーバリエーションは殆ど無限と言っていいでしょう。白から黒までの、いわゆるグレースケールだけ見ても、そのバリエーションは無限のグラデーションを形成します。ましてカラーが混じったら!!

あの小さな眼の中の視細胞に、無限とも言われるカラーに対する個別のセンサーが予め用意されている訳では有りません。

その辺は眼と同じ「光センサー」であるデジタルカメラの受光素子で考えると分かるのですが(…と言うよりデジカメの方が眼を模倣しているのですが)、このことについて興味のある方は………、

こちらをご覧ください

※色覚の進化

上記「視細胞の感度曲線」図を見て、いくつか気が付くことが有ります。

赤錐体の感度ピーク(560nm)は、赤と言うより黄緑に相当しています。しかし、最も長波長側に分光吸収特性を持つことから,便宜上「赤錐体」と呼ばれている訳です。

青錐体(430nm)と緑錐体(530nm)は、分光感度ピークの差が大きいが、緑錐体と赤錐体の差は僅かです。

ヒト以外の哺乳類の多くは2種類の錐体(青もしくはそれ以上の高波長領域と、緑もしくは黄緑色に吸収のピークを持つ)しか持たない、つまり2色型色覚だそうです。

原理的には、分光吸収特性の異なる視細胞が2種類有れば、その出力比較で波長の異なる光を区別できる。

哺乳類の祖先は夜行性の爬虫類だったとされるし、哺乳類として分岐した後も肉食の爬虫類を逃れて、長く夜行性の生存様式を余儀なくされていたのだと考えられます。 その為、色覚に敏感でなくとも淘汰上、特に問題は無かったのでしょう。

実際哺乳類の視細胞の約 95%が暗所に適応した杆体であり、他の脊椎動物に比較して哺乳類の網膜には錐体が少ない。

例えばヒトでは杆体が約1億5千万個に対し、錐体は約 700万個です。

元々ヒトも他の哺乳類と同じく、2種類の錐体しか持っていなかったが、進化の過程で特に森での生活の中で、遺伝子重複により緑と赤の異なる錐体が獲得されていったと考えられています(緑の葉の中に、赤い実を認識できることは淘汰上有利に働いたことだろう)。

二つの垂体が近縁だと言うことは、赤錐体の視物質である赤オプシンと緑錐体の視物質緑オプシンとは、それを構成するアミノ酸もそのアミノ酸をコードする遺伝子も極めて似通っているし、その遺伝子は共にX染色体で隣接して存在していると言うことからも推察できます。

なお、現在の日本人の大多数は、赤、緑、青、3種類の色覚オプシンを持っていますが、2種類しか持っていない人、或いは3種類持っていても2種類が極めて近く、3種類とは言い難い人もいます。これらの人は、いわゆる「色覚異常」と診断される訳です。

逆に4種類の色覚オプシンを持っている人、例えばアメリカ女性の5%が、赤、橙、緑、青の色覚オプシンを持っているそうです。 この人たちは一体どのような色彩世界を見ているのでしょうかね。そして今後、ヒトはその方向に進化して行くのでしょうか?

※ 「色覚異常」について、下記参照して下さい。

※ 色覚の共有

時々考えることですが.........、

私たちは他人と、「このトマト、凄く赤いね」とか話をすることが有ります。しかし考えて見ると、他人がどんな色で見ているか、自分と同じ色で見ているかどうか、と言うのは実は中々複雑で難しい問題です。

他人がどう云う色で見ているかと言うことは、実際は確かめようが有りません。同じ「赤」と言う言葉で表現し合っていても、それを客観的に確かめる術は無いのです。

実験的には、ある人にとって「等色」関係にある2色は、他の人にとっても等色関係が成り立つことが確認されているそうです。

血筋も、そして育って来た環境や食生活も違う個人が、生理的な感覚としてそれぞれ見るもののカラーがお互いに共通である、と言うことの方が、本来奇跡です。

しかし我々は直感的に他の人も自分と同じ色で見ているだろう事を疑いません。そして多分、概ね同じ色で見ているのでしょうね。

その辺について、ヒトの歴史と絡めて、少し広い視野で考えて見ましょう。

確かに、どう云う色で見ているか、などは個々人の問題かも知れません。その限りでは他人が自分と同じ色で見ているかどうかなどは、全く当てにならない話しです。しかし上述のように、我々は他人が自分と同じ色で、ものを見ていることを、通常疑いません。

それは人間を、個々のバラバラな個人として見るのでなく、無意識の内に、700万年の歴史を背負った、社会的なヒトとしてみている為だろうと思います。

ヒトは、約700万年前、チンパンジーとの共通先祖から枝分かれして、ヒトとしての道を歩き始めました(2002年7月、中央アフリカのチャドで、二足歩行をしていたとされる猿人化石が発見され、トゥーマイと名づけられた、学名はサヘラントロプス・チャデンシス。化石の推定年代は700万年前)。

ライオンのような牙や鋭い爪も無く、チータのような速い足も持っていない人類が、他の獰猛な動物の餌となって絶滅することなく生き延びられたのは、群(社会)で、お互いに協力しながら環境に立ち向かったからでしょう。

大勢の群で共同作業を成功させるのに大切なのは、対象に対するお互いの「共通認識」です。獲物や敵に対して、お互いの認識がバラバラでは共同作業がうまく行く訳もなく、群としての存続など到底考えるべくも有りません。

人類が絶滅せずに、今、ここまで生き延び繁栄していること自体、環境に対する認識がお互いに一致していたことの何よりの証明でも有ります。

カラー認識の統一も、人類の歴史のなかで自然淘汰を潜り抜けて獲得した、貴重な人類の共通な特性なのだと思います。

※ ここで述べている「カラー認識の共通性」と、いわゆる「色覚異常」は、問題意識が全く違います。

「色覚異常」については、往々にして必要以上に問題視され、就職、結婚など、故無く差別されてきた経過があります。その辺は、制度の問題と共に国民の差別意識をなくす方向での啓蒙が必要となるでしょう。

「色覚異常」は劣性遺伝です。その為殆どが男性のみに発現します。

その理由と仕組みを簡単に述べてみます。

X染色体はY染色体と同じく性染色体と呼ばれます。X染色体には上記、色覚オプシンも含め色々な遺伝子が配列されていますが、Y染色体にはそう言った遺伝子を殆ど持ちません。言わば単に「性別」を決めるだけの機能しかないと言えるでしょう。実際大きさもXとYでは全く違い、Y染色体は一番小さい。

そして女性の体細胞はX染色体を2つ、つまりXXであるのに対し、男性の体細胞はXYを持っています。それぞれの生殖細胞(卵子、精子)では減数分裂によってその組み合わせが切り離され、X或いはYのどちらか1つだけを持つことになります。受精によって再びXX、或いはXYの組み合わせが生じ、その組み合わせを子供が受け継ぎますが、同時にその組み合わせで男女が決まります。

色覚異常の因子はX染色体上に有るのですが、劣性遺伝の為その因子が二つ揃わないと発現しません。つまり父親由来のX染色体と母親由来のX染色体の両方に因子が有って初めてその子供(XXだから娘)に色覚異常が現れます。これは非常にまれにしか起こらないことでしょう。

それに対し息子は、XYの染色体を持って生れて来る訳ですが、上記したようにY染色体は殆ど遺伝情報を持たず、仮に母親由来のX染色体に「色覚異常」の因子が有ったとして、そしてその因子が劣性で有ったとしても、Y染色体はそれに対抗する力を持ちえず、劣性で有ってもXの因子が発現します。

若し母親の、XX染色体の片方に「色覚異常」の因子が有り(劣性なのでその場合、母親には色覚異常の症状は出ていない。多くの場合自覚もできない)、その染色体を持つ卵子から生まれた息子(XY)は、その因子がそのまま発現してしまう訳です。

このメカニズムは「血友病」と共通です。経路は母親由来のX染色体からですが、発症は殆ど男性です。

※ 2017年9月12日付け毎日新聞の記事によると、日本遺伝学会が、従来遺伝学で使われてきた他の幾つかの用語と共に、「色覚異常」を「色覚多様性」に改め、その普及を図るとしています。大変結構なことだと思います。

「色覚異常」「色盲」は、日本人男性の20人に1人が相当することなどから、「異常と呼ぶのは不適当」との意見で集約。科学的に中立な「色覚多様性」という表現を採用した。とのことです。

又、上記説明記述の中で使った「劣性遺伝」及び「優性遺伝」も、「潜性遺伝」「顕性遺伝」に改めると決めたそうです。

ただここでは当時の記述を訂正せず、取り敢えずはそのまま表示しておきます。

明暗視と明暗順応

錐体と桿体では、明るさの違いで機能するタイミングが違います。 錐体は明るい環境で、桿体は暗い環境で主に機能します。

主として錐体が働いている眼の状体を「明順応」、桿体が働いている眼の状体を「暗順応」と言います。

桿体の応答速度は、錐体のおよそ10分の1以下です。その為夕暮れ時や、映画館に入ったときなど、錐体から桿体への切り替えがスムーズになされず、視力が極端に低下します。要するに暗さに眼が慣れていない状体です。

しばらくすると、桿体への機能移行がなされ、眼が暗さになれてきます。

その反対、つまり暗いところから急に明るいところに出た場合、錐体の機能移行がなされず、眩しさで、回りが見えなくなりますが、錐体の応答速度は速いので、こちらは直ぐ慣れます。

この部分工事中

プルキンエ現象

ヤン・エヴァジェリスタ・プルキンエ(1787-1869)が発見した現象で、プルキンエ自身は大したことだと思わなかったらしいのだが、この現象に冠された名前とともに彼の名を視感覚論において不朽ならしめた。

錐体と杆体では、最大視感効率をもたらす光の波長が違います。

その為錐体が働いている明るい場所では、長波長域、赤が明るく鮮やかにみえているのに対し、暗くなって杆体が働き出して来ると、短波長域の光に対する感度が相対的に高くなり、青が明るく鮮やかに見えるようになります。

垂体・杆体、明るさによる感度曲線杆体は510nm付近の波長で最大感度であるのに対し、錐体のそれは555nm付近です(左図)。

この現象を、発見者の名前を取って「プルキンエ現象」と言います。

NEXT【視覚系とカラー認識-2】

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://y-ok.com/mt-tb.cgi/44

コメントする